Sprachwissenschaftliche Hintergründe (von Bettina Hofmann-Käs)

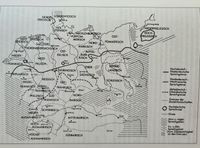

Dass der Mardorfer Dialekt wohl irgendwie zu den „hessischen“ Dialekten zählen muss, ist unstrittig. Doch die heutigen politischen Grenzen sagen dazu nur wenig aus, können sogar irreführend sein. Zum Beispiel verläuft eine bedeutende Dialektgrenze (Isoglosse) nördlich von Kassel und markiert den Übergang zu den niederdeutschen Mundarten, obwohl diese Bezirke politisch noch zu Hessen gehören. Eine grobe Einteilung der großräumigen deutschen Dialektgebiete veranschaulicht folgende Karte:

(Löffler: Dialektologie 125)

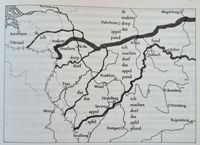

Dialektgrenzen lassen sich nicht präzise, sondern nur ungefähr definieren. Insgesamt untergliedert man den deutschen Sprachraum in die zwei großen Dialekträume Niederdeutsch und Hochdeutsch, wobei sich letzteres noch einmal in Mittel- und Oberdeutsch aufteilt. Diese Einteilung geht zurück auf die sogenannte II. Lautverschiebung (bestimmte Konsonanten wurden „verschoben“, d.h. haben sich geändert), die im deutschsprachigen Raum unterschiedlich durchgeführt wurde. Dieser Prozess fand ungefähr vom 5.- 8. Jahrhundert statt und markiert den Übergang vom Germanischen zum Deutschen. Folgende schematische Darstellung macht das Ergebnis dieses Phänomens deutlich:

(Niebaum/Macha: Dialektologie 101)

Mardorf befindet sich im Bereich der mitteldeutschen Mundarten, oder noch konkreter: im Bereich der westmitteldeutschen Mundarten. Dies ist eine grobe Einteilung größerer Dialektgebiete anhand sprachhistorischer Prozesse – wer Dialekt spricht, weiß, dass viele, viele weitere Unterscheidungen auch in kleinräumigen Gebieten, ja sogar von Dorf zu Dorf vorkommen. Insbesondere betrifft das die Vokale.

Ein Blick zurück: Wenn man sich mit der Geschichte der Dialektforschung beschäftigt, kommt man um einen Namen nicht herum: Georg Wenker. Er wurde 1852 als Sohn eines Kunsthändlers in Düsseldorf geboren. Nachdem er in 1872 das Abitur abgelegt hatte, studierte er in Zürich, Bonn und Marburg und promovierte in 1876 in Tübingen mit einer Doktorarbeit zum Thema Über die Verschiebung des Stammsilbenauslautes im Germanischen. Schon in dieser Zeit interessierte er sich sehr für die räumliche Verbreitung von Dialekten.1 Um diesem Gedanken nachzugehen, formulierte er in 1876 zunächst einen Fragebogen mit 42 hochdeutschen Sätzen und schickte diesen an die Lehrer der nördlichen Rheinprovinz, die diese Sätze dann in den örtlichen Dialekt übertragen sollten. Das Ergebnis war zunächst eine Dialektkarte mit dem Titel „Das rheinische Platt“, die er den Lehrern des Rheinlands widmete. In 1877 folgte eine weitere Erhebung in Westfalen mit insgesamt 38 Erhebungssätzen („Westfälische Sätze“) sowie sein Umzug nach Marburg. Im Jahr darauf zeichnete Wenker den „Sprachatlas der Rheinprovinz nördlich der Mosel sowie des Kreises Siegen.“ Dies war sozusagen der erste Sprachatlas weltweit.

Der junge Wissenschaftler, der inzwischen eine Stelle als Bibliothekar an der Marburger Universitätsbibliothek gefunden hatte, blieb ambitioniert: Er bat das Preußische Kultusministerium um Unterstützung für ein noch größeres Projekt. Wenker wollte die Spracherhebungen auf ganz Preußen ausdehnen. 1881 begann er mit den Vorarbeiten für einen „Sprachatlas von Nord- und Mitteldeutschland“. In 1887 wurde das Untersuchungsgebiet schließlich auf das ganze Deutsche Reich ausgedehnt. Es blieb bei der Methodik der indirekten Erhebung durch Fragebogen. Jedoch modifizierte er die Fragesätze: Die hierfür verwendeten 40 Sätze sollten in die Geschichte der Germanistik eingehen.(2) Damit die schriftlichen Mundartproben auch wirklich authentisch ausfielen, forderte Wenker die Volksschullehrer auf, die Sätze mit Hilfe der Schüler in die ortsübliche Mundart zu übertragen, denn „dieselben kennen ja ihren Dialekt hinlänglich und werden sich aus der Arbeit ein Vergnügen machen.“ (3)

Wenker und seine Mitarbeiter entwickelten in Marburg die klassischen „Wenker-Sätze“: 40 verschiedene Sätze, die an Schulen des kompletten damaligen Deutschen Reichs verschickt wurden. Insgesamt liegen dem Deutschen Sprachatlas 44.251 ausgefüllte Bögen vor.

Der ausgefüllte Bogen für Mardorf kann unter

https://wenker.online.uni-marburg.de/wenker/bogennummer/284

eingesehen werden.

„In der Rückschau ist bemerkenswert, wie effizient Wenkers Erhebungsmethode ist.“ (4) Die Effizienz lässt sich auch auf staatliche Unterstützung zurückführen: Kreisschulinspektoren unterstützten die Organisation maßgeblich.(5) Trotz dieses Erfolges hat die riesige Menge des in Marburg eingehenden Materials Wenker zu der eher bitteren Erkenntnis geführt, dass er das Projekt wohl zu seinen Lebzeiten nicht mehr bewältigen können würde. Doch die Auswertung der ausgefüllten Fragebogen und das Zeichnen der Karten begann unmittelbar. Von 1926 bis 1956 erschien schließlich in 23 Lieferungen der „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ in gedruckter Form.

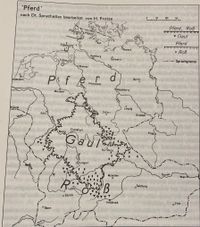

Die Sätze waren so konzipiert, dass spezielle und besondere grammatikalische Auffälligkeiten zutage kommen sollten. Ein Beispiel ist das Wort „Apfel“, mit dem nachvollzogen werden sollte, welche Dialekte an der Zweiten Lautverschiebung teilgenommen haben. Demnach schrieben einige Gewährspersonen „Apfel“, andere jedoch weiterhin „Appel“. Schon nach ersten Auswertungen zeigte sich, dass es nicht nur eine Grenze zwischen dem Niederdeutschen und dem Hochdeutschen gab, sondern einen breiten Fächer an Linien (sog. Rheinischer Fächer). Außerdem fiel auf, dass manche Wörter gar nicht in allen Gebieten so gebraucht wurden, wie Wenker vermutete. Ein Beispiel dafür ist das Wort „Pferd“, bei dem Wenker ursprünglich untersuchen wollte, wie die Gewährspersonen den Anlaut pf- aussprechen. Allerdings zeigte sich, dass zum Beispiel im Schwäbischen „Gaul“ und im Alemannischen bzw. Bairischen „Ross“ verwendet wurde. Es entstand also keine pf-/p-Karte, sondern eine Pferd-Gaul-Ross-Karte.(6) Ein lexikalischer Erkenntnisgewinn war an die Stelle der erhofften phonetischen Auskunft getreten.

Pferd-Gaul-Ross-Karte (Löffler 27)

Und heute?

Im Jahr 2003 geht der bis zum Status quo (ante) umfangreichste Sprachatlas der Welt online. Nach über 100 Jahren Arbeit wird Wenkers Lebenswerk für jedermann zugänglich. Durch den Fortschritt der Technik ist es nun sogar möglich, nicht nur die Wenkerbogen einzusehen, sondern ganze Wortkarten aufzurufen.

Mit verschiedenen Tools kann man sich einzelne Wörter von Mundartsprechern vorsagen lassen, Karten exportieren und verschicken. (7)

Die insgesamt 1671 handgezeichneten(!) Original-Karten hätten aus technischen und vor allem finanziellen Gründen niemals publiziert werden können, weshalb sich durch die Digitalisierung eine Tür geöffnet hat, durch die man den Atlas zu jeder Zeit aufrufen kann. Mithilfe von Überlappen der einzelnen Karten kann man also sogar einen direkten Vergleich der Dialekte ziehen.

Zur Veranschaulichung: nur in einem sehr kleinen Gebiet Hessens wird das Wort „Füße“ mit fäiß wiedergegeben. Dazu gehört Mardorf!

https://dsa.info/hessen/dhsa/72619

„Es ist nicht allzu häufig, dass Grundlagenforschung und Laieninteresse sich auf den gleichen Gegenstand beziehen: Die Dialekte des Deutschen sind jedoch ein solcher Gegenstand. Das einfache Faktum, dass es keine zwei Menschen gibt, die über genau dasselbe Sprachwissen verfügen, fasziniert sprachwissenschaftliche Laien und ist zugleich eine Herausforderung für die empirische und theoretische Linguistik. Marburg ist seit gut 125 Jahren ein weltweites Zentrum der Regionalsprachenforschung. Hier ist der erste und zugleich der einzige vollständige Dialektatlas einer Sprache erarbeitet worden. Und hier ist aktuell ein Kompetenzzentrum entstanden, das die Variation der Sprache im Raum nicht nur empirisch erfasst und zum Gegenstand sprachtheoretischer Reflexion macht, sondern darüber hinaus die Technik entwickelt, Erhebungsdaten und Forschungsresultate global im Internet zur Verfügung zu stellen. Das Projekt DiWA (Digitaler Wenker-Atlas), das aktuell an der Philipps-Universität bearbeitet wird, stellt sich dabei in den Dienst beider oben angesprochener Interessen: Es wird im Internet ein leistungsfähiges Instrument zur Erforschung der Regionalsprachen des Deutschen und zugleich ein dialektologisches Informationssystem angeboten, das auch für interessierte Laien nutzbar ist.“ (8)

Anmerkungen:

(1) Lameli 3, 3

(2) Die Sätze können hier eingesehen werden: https://www.regionalsprache.de/wenkerbogen.aspx#WS40

(3) Rückseite Original-Wenkerbogen

(4) Lameli 3,29

(5) Lameli 3,28

(6) Vgl. Löffler: Dialektologie, Seite 25 f.

(7) Weiteres unter: https://www.regionalsprache.de/SprachGIS/Map.aspx

(8) https://idw-online.de/de/news71386

Gedruckte Literatur

Lameli, Alfred (Hrsg.): Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs. Bände 1 – 3. Hildesheim Zürich New York 2013/2014

Löffler, Heinrich: Dialektologie. Eine Einführung. Tübingen 2003

Niebaum, Hermann/Macha, Jürgen: Einführung in die Dialektologie des Deutschen. Tübingen 1999